ここでは、国旗検定1級を受験しようと思っている方に向けて、2025年の受験で見事1級に親子で合格した筆者が、国旗検定1級を受験した際の勉強法と対策・勉強のコツをご紹介していきます。

国旗検定1級は、3級・2級とは比べものにならないほど難易度が高く、「国旗の絵柄と国名が分かる」だけでは通用しない、もっとディープな知識が問われる試験です。

私自身、3級・2級を経て勉強を重ね、ついに1級合格を果たしました!

実際に合格して感じたのは、勉強には工夫が必要で、単なる丸暗記では太刀打ちできないということです。

この記事では、そんな国旗検定1級に合格するために実際に取り組んだ勉強法・対策・コツを詳しくご紹介します。

「これから1級を受けてみたい」「どうやって勉強すればいいか分からない」という方の参考になれば嬉しいです。

.

こちらは私の国旗検定1級合格証です!

実体験を活かして、合格までの道のりを詳しくお伝えしていきますね。

思っていたよりギリギリの合格でしたが💦、公式テキストなしでも合格できました♪

お子さんと一緒に国旗検定を受けたい方はこちらの記事もおすすめです👇

.

国旗検定1級合格の勉強法は?

私はこれまでに国旗検定3級・2級をすでに取得していたため、国旗と国名についてはほぼ覚えられている状態でした。

そのため、1級の勉強では「国旗を見て国名を当てる」基礎よりも、図柄の意味や成り立ち、文化的背景などを深く理解することに重点を置く必要があると感じました。

実際に取り組んだ勉強法は、以下のとおりです。

市販の国旗図鑑で全体を把握

まずは、市販の国旗図鑑を1冊用意し、世界の国旗をざっと眺めて「見たことある」「なんとなく印象に残る」ものから覚えていきました。

最初から全部を完璧に覚えようとはせず、配色やマーク、似た国旗同士の違いなどをぼんやりとでも掴むことを意識しました。

私はすでに3級・2級を受験していたため、国旗と国名の基本的な知識はある程度頭に入っていましたが、いきなり1級からチャレンジする方は、まずこの図鑑で全体を把握するところから始めるのがおすすめです。

ページをめくるだけでも、「あれ、この国旗見たことあるかも」と自然に記憶に残っていくので、入門にもぴったりです。

図柄の由来・意味を一緒に覚える

1級では、「赤は何を表しているか?」「〇〇という動物が描かれた国旗は?」など、国旗に込められた意味が出題されます。

その対策として、図柄や歴史的背景について詳しく書かれた書籍も購入し、国ごとに色やマークの意味をメモしながら覚えていきました。

スマホのアプリで反復トレーニング

空いた時間には、スマホの国旗アプリを活用してクイズ形式で復習しました。

選択肢形式で答えるアプリを使うことで、インプットだけでなくアウトプットの訓練にもなり、記憶の定着に効果的でした。

国旗ノートで特徴を整理

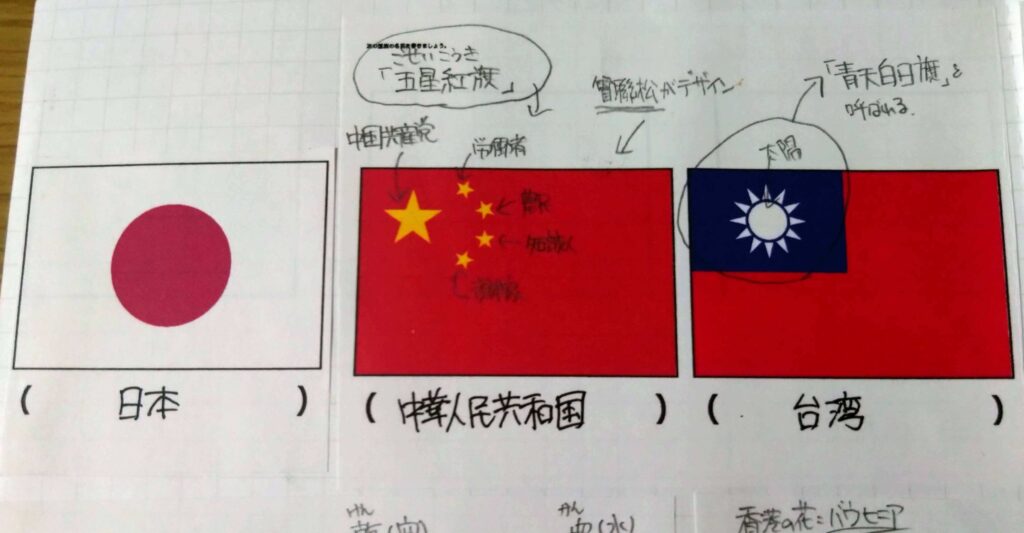

特に役立ったのが、自分で「国旗ノート」を作ったことです。

印刷した小さな国旗をノートに貼り、その横に「国旗に書かれた文字は何か」「赤は何を象徴するか」「中央のマークは何を意味するか」などを手書きで書いていきました。

視覚的にも頭に入りやすく、復習にも便利でした。

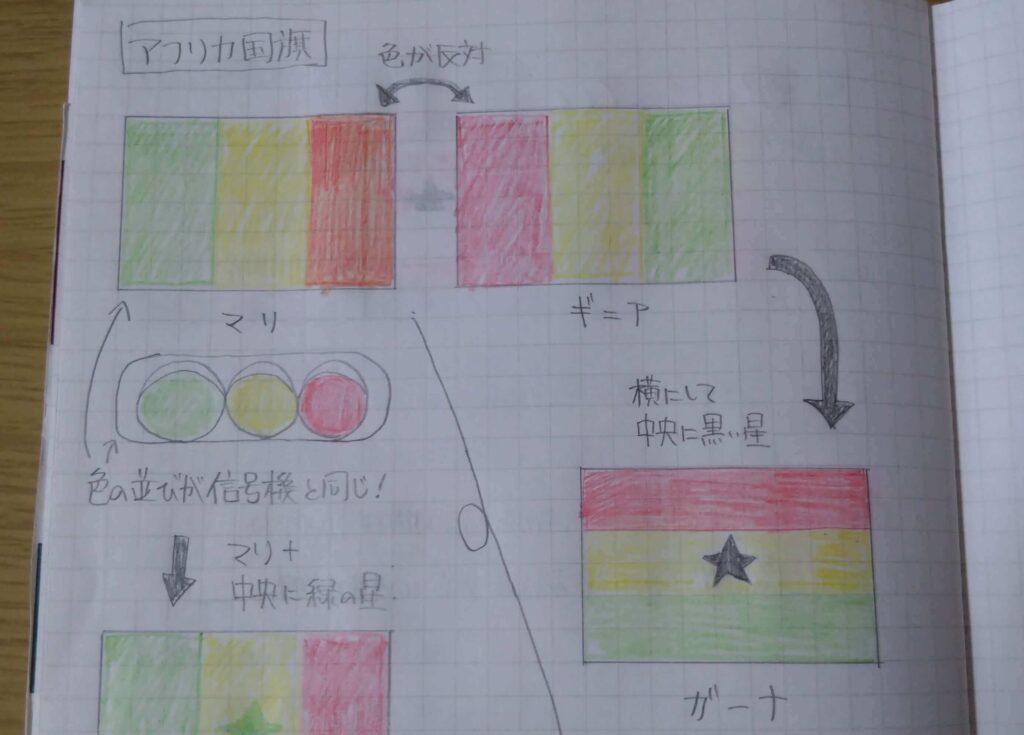

アフリカ系国旗は自分で描いて覚える

アフリカ諸国の国旗は、赤・黄・緑の配色が多く、見た目がとても似ているため覚えるのが難関でした。

そこで、私は手描きで国旗を描きながら、「信号機の並び=マリ」「マリに星を描けばセネガルになる」など、自分なりの“覚えやすいポイント”を書き込んで整理しました。

描くことで細かい違いにも気づけて、記憶に残りやすくなりました。

公式X・公式サイトの例題もチェック

また、国旗検定協会の公式X(旧Twitter)アカウントでは、定期的に出題される問題があり、これも積極的に活用しました。

その場で答えを調べてメモし、繰り返し復習することで、試験の出題傾向や国旗の特徴に自然と慣れることができました。

さらに、協会公式サイトには各級ごとの「出題例」も掲載されており、実はこの中から“ほぼそのまま”出題されている問題もありました。

特に1級の出題例は、図柄や意味の理解に役立つものが多く、本番の形式に近い実践的な練習として重宝しました。

.

国旗検定1級合格の対策は?

国旗検定1級では、単に国旗と国名を一致させるだけではなく、その図柄が表す意味や、使用されている色・マークの背景知識まで問われます。

そのため、3級・2級と比べて格段に難易度が上がり、丸暗記では対応できないと感じました。

私が特に意識して取り組んだのは、以下の3点です。

「見た目」だけでなく「意味」をセットで覚える

1級では、「この国旗の星の数にはどんな意味がある?」「赤は何を象徴している?」など、国旗に込められた意味や歴史的背景がよく問われます。

図柄の意味を理解することで、ただの暗記ではなく“物語として記憶に残す”ことができ、忘れにくくなりました。

図鑑や解説本など、由来に触れている資料を使うのがポイントです。

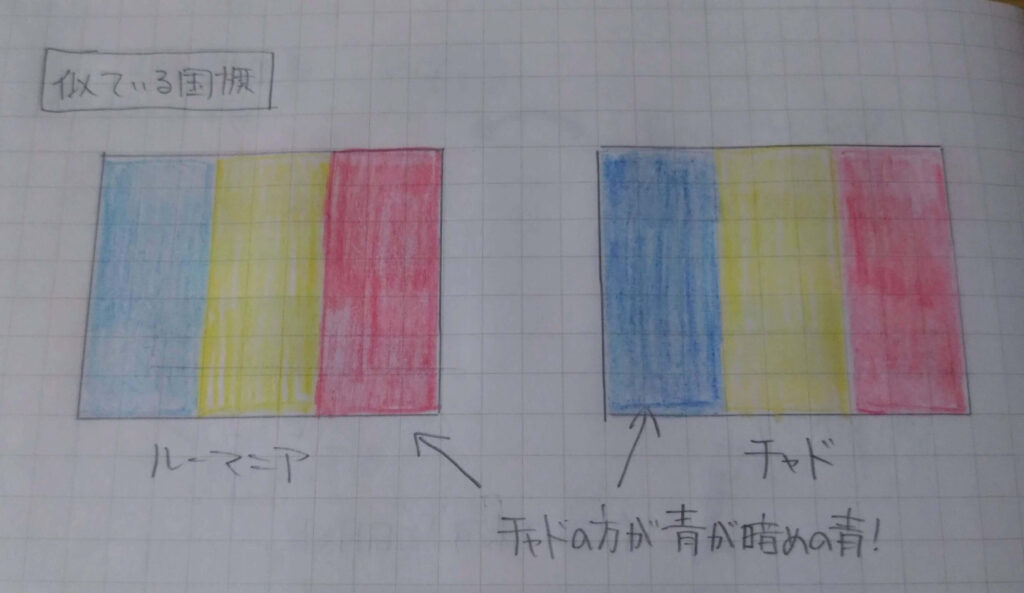

似ている国旗を見分けられるようにする

特にアフリカ諸国や旧ソ連・旧ユーゴ圏の国旗は、配色が似ていたり、中央のマークが少し違うだけだったりして、非常に混同しやすいです。

たとえば、赤・黄・青の縦三色旗でも「ルーマニア」と「チャド」では青の濃さが違うなど、微妙な違いに気づく観察力と整理が必要です。

私はそういった似ている国旗を一覧にして比較したり、図を描いて並べてみるなどして、違いを視覚的に整理するようにしていました。

国旗をジャンルで分類して覚える

「動物が描かれている国旗」「武器が描かれている国旗」「星が使われている国旗」など、国旗をテーマ別に分類して覚える方法も効果的でした。

ジャンルごとに並べてみることで、共通点や違いが見えてきて、より深く理解できます。

また、こうした分類は試験中の消去法や推測にも使えるため、記憶の補助としても役立ちました。

.

国旗検定1級合格勉強のコツは?

国旗検定1級では、「覚える量が多い」だけでなく、「記憶の質」も求められる試験だと感じました。

時間をかけて勉強するのはもちろん大切ですが、それ以上に「どう覚えるか」「どう整理するか」が合否を分けるポイントになります。

私が実践してみて、特に効果的だったコツをいくつかご紹介します。

「覚える」だけでなく「アウトプット」重視

図鑑や解説本を読んでいるだけでは、なかなか記憶が定着しません。

そこで、スマホアプリでクイズを解いたり、ノートに自分で国旗を描いたりと、アウトプット中心の勉強を心がけました。

覚えた内容をすぐに使う→間違える→調べ直す、というサイクルが一番効率的でした。

「意味」とセットで覚えると忘れにくい

赤は「独立のために流された血」、星は「団結・希望」など、色や図柄の背景を一緒に覚えることで、単なる配色の記憶から“意味のある知識”になります。

意味があることで印象に残りやすく、試験本番でも選択肢を消去しやすくなります。

自分なりの覚え方で「楽しく」続ける

私は特にアフリカの国旗に苦戦しましたが、「信号機の並び=マリ」「マリに星を描けばセネガル」など、語呂合わせやイメージで覚えるようにしていました。

正しい知識をベースに、覚えやすい工夫を取り入れることで、勉強が「作業」ではなく「ゲーム感覚」に近づき、モチベーションも維持できます。

「完璧主義」になりすぎない

1級の出題範囲はとても広いため、すべてを完璧に覚えるのは現実的ではありません。

私自身、3級を受けたときに公式テキストを使わずに受験し、「あ、これは100点を狙える試験じゃないな」と実感しました。

というのも、国旗検定は公式サイトに「出題は公式テキストに準拠」と明記されており、テキストを持っていない時点で完璧はかなり難しいと感じたからです。

その経験もあり、1級では「100点満点」を目指すのではなく、合格ラインである80点越えを確実に取ることを目標にしました。

私は苦手な地域やジャンルがあっても、得意分野でしっかり得点できればOK、と割り切って全体のバランスを意識して取り組みました。

苦手に執着しすぎず、「落とさないところを落とさない」意識が大事だと思います。

.

まとめ

国旗検定1級は、ただ国名を当てるだけでなく、国旗の図柄や色に込められた意味、歴史的な背景まで問われる奥の深い試験です。

出題範囲も広く、似たようなデザインの国旗も多いため、「見た目+意味」をセットで覚えること、そして自分なりの工夫で楽しみながら覚えることが合格のカギになります。

市販の図鑑や解説書、スマホアプリを活用しながら、ノートにまとめたり手描きで覚えたりと、アウトプットを意識した勉強法がとても効果的でした。

また、「完璧」を目指さず、合格ラインである80点越えを目標に、バランスよく対策する姿勢も大切です。

国旗検定1級の勉強は、思った以上に“知識+分析力”が求められました。

でも、国旗の意味を知るたびに、その国の歴史や文化への理解も深まり、「もっと知りたい!」という気持ちが自然とわいてきました。

受験を通じて、国旗の奥深さを改めて感じることができ、本当に楽しいチャレンジでした!